Étude d’impact environnemental : principe ERC

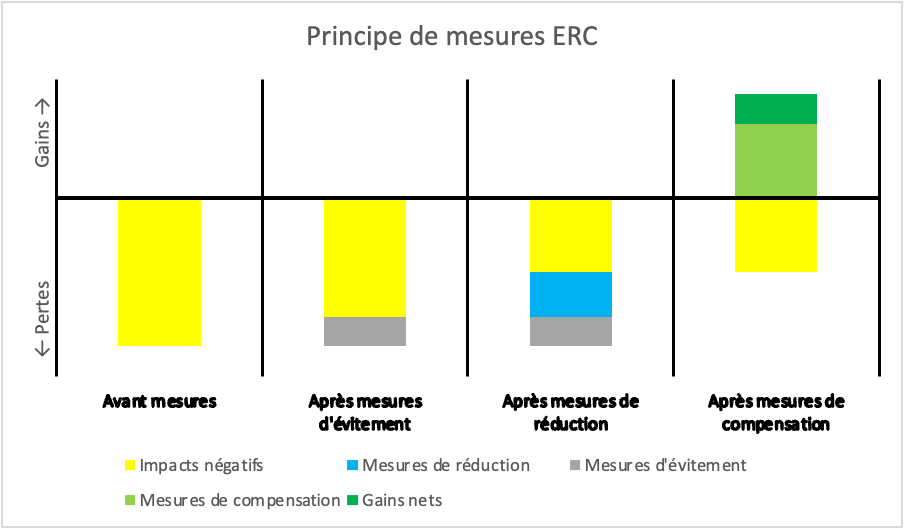

Le principe ERC est le principe de prioriser les 3 types d’actions suivantes : Éviter, Réduire, Compenser, d’où le sigle E.R.C. En d’autres termes, lorsqu’un projet produit des impacts négatifs, le porteur de projet doit tout d’abord tenter de les éviter, puis en cas d’échec les réduire et en dernier recours, compenser ces impacts.

Que dit la loi ?

En France, le code de l’environnement impose d’étudier pour tout projet d’ampleur les impacts sur l’environnement.

Cette étude nécessite d’évaluer les impacts du projet sur le milieu naturel, le milieu physique et le milieu humain.

Pour chaque thème étudié, l’impact, une fois les mesures de la démarche ERC (définies dans l’article L110-1) appliquées, ne doit pas être négatif. Il doit être neutre ou positif.

Déroulé d’une étude d’impact sur l’environnement (EIE)

Rédaction de l’état initial

La première partie de l’étude est l’état initial. Il s’agit ici de décrire avec précision l’environnement humain (la population et sa répartition géographique, le patrimoine culturel, le tourisme, l’occupation des sols, l’organisation de l’urbanisme, le contexte agricole et forestier, les réseaux de transport d’énergie ou de télécommunication, les autres projets existants etc…).

Vient ensuite la description de l’environnement physique du projet, à savoir principalement le relief, la géologie, l’hydrogéologie et l’hydrologie, le climat, la qualité de l’air, les risques naturels du milieu physique dans lequel le projet est projeté.

La première partie de l’étude est l’état initial. Ce chapitre consiste à caractériser et à évaluer le contexte environnemental du site d’étude et du milieu dans lequel il s’insère, dans le but d’établir un état initial (ou état zéro), au niveau humain et physique.

L’état actuel s’appuie sur un travail approfondi d’analyse de la bibliographie, d’inventaires scientifiques de terrain et de consultations de différents acteurs du territoire.

Il s’agit ici de décrire avec précision l’environnement dit humain (population et activités socio-économiques, patrimoine culturel, tourisme, occupation des sols, documents d’urbanisme en vigueur sur le territoire, contexte agricole et forestier, infrastructures de transport, réseaux existants, santé humaine, risques technologiques et autres projets existants) et l’environnement dit physique (topographie, géologie, hydrogéologie, hydrologie, climat, qualité de l’air et risques naturels).

Une fois les données environnementales du territoire collectées à l’échelle des différentes aires d’étude à l’issue d’une étude bibliographique et de terrain, il est nécessaire de les analyser, afin d’identifier et de hiérarchiser les enjeux existants à l’état actuel.

| Non-qualifiable | Très-faible | Faible | Modéré | Fort | Très fort |

Échelle de valeur des enjeux

L’équipe ENR possède également la compétence assemblier et procédera à l’intégration des autres expertises comme par exemple l’expertise écologique ou paysagère au sein de l’étude d’impact environnemental complète.

Rédaction des impacts bruts du projet

Une fois les différents états initiaux remis au maitre d’ouvrage, celui-ci prend connaissance des enjeux identifiés et de nos préconisations énoncées.

Puis, une fois le design du projet défini par le maître d’ouvrage, celui-ci nous transmet les données d’entrées pour nous permettre d’étudier les impacts bruts de son projet sur l’environnement.

Ce chapitre a pour but de décrire l’ensemble des incidences (ou effets) notables que peut avoir l’aménagement de la centrale photovoltaïque au sol sur l’environnement, et d’analyser les mécanismes mis en jeu. Cette description porte sur les effets directs, et le cas échéant, les effets indirects secondaires, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet.

Les impacts sont ensuite évalués en fonction des enjeux identifiés dans le chapitre de l’état initial.

| Positif | Négligeable | Très faible | Faible | Modéré | Fort | Très fort |

Échelle de valeur des impacts

Rédaction des mesures d’évitement, de réduction et de compensation du projet (démarche ERC)

La création d’une centrale solaire photovoltaïque au sol ou flottante ou la création d’un parc éolien s’accompagne d’un certain nombre de mesures permettant d’éviter, de réduire, voire de compenser si nécessaire les effets négatifs notables du projet sur l’environnement. Ces mesures sont proposées et discutées avec le maître d’ouvrage. Ces mesures s’intègrent dans la démarche ERC :

- Les mesures d’évitement (ou mesures de suppression), permettent d’éviter les effets à la source et sont généralement intégrées dès la phase de conception du projet ;

- Les mesures de réduction sont envisagées pour atténuer les impacts négatifs du projet et sont mises en œuvre lorsque ceux-ci ne peuvent être totalement évités ;

- Les mesures de compensation sont mises en œuvre dès lors que des impacts négatifs résiduels significatifs demeurent, après évitement et réduction. Elles ne sont utilisées qu’en dernier recours.

Les mesures d’accompagnement (indiquées dans nos rapports « mesure A n° ») sont mises en œuvre selon la bonne volonté du porteur de projet afin d’apporter une plus-value environnementale. Ces dernières se distinguent des mesures ERC car elles sont motivées, non pas par un impact significatif du projet sur l’environnement, mais par une volonté d’améliorer son intégration dans l’environnement.

Une fois les mesures définies, on détermine les impacts résiduels, il s’agit des impacts subsistants après l’application d’une mesure d’atténuation.

Ces impacts doivent être neutres ou positifs.

Des mesures de suivi (indiquées dans nos rapports « mesure S n° ») peuvent également être préconisées lors de l’étude environnementale. Elles sont destinées à surveiller, pendant l’exploitation de l’ouvrage construit, l’efficacité des mesures ERC préconisées en phase de conception. En cas d’anomalie, le maître d’ouvrage se doit de corriger les mesures prises initialement pour respecter le principe ERC. Nos experts vous accompagnent pour trouver les mesures adaptées au moindre coût.